Au pays de l’Albine, dans le

Périgord vert, les cochons sont noirs (1). L’Albine ? une maîtresse femme

capable de s’occuper des bêtes, de faucher, de moissonner, de tenir son

intérieur. Sourcière, presque sorcière comme l’écrit si bien son petit-fils

Fernand (2), elle soigne aussi bien les gens que les animaux. En osmose avec sa

terre, les plantes, les champignons, le gibier, elle préfère dire

« braconneuse » que braconnier. Dans sa cave, ses liqueurs, son vin,

sept eaux différentes (de rosée, d’aspic, de crapaud, de rossignol, de la

Saint-Jean, de Sainte-Catherine, électrique aussi !), cent-quarante-sept

bocaux de légumes, de fruits, de confitures, de quoi tenir un siège ! et

cinq gros pots de grès pour le lard, le salé, les cochonnailles !

Je vais le relire ce livre,

surtout que je ne me souviens pas des pages sur le cochon. Je les ai

cherchées pourtant : je présumais que dans les fêtes qui comptaient à la

campagne, entre Balthazar et Jésus, un jour lui était dévolu !

Entre les Rois et le mercredi des

Cendres, en effet, avant le Carême qui annonce Pâques, il faut en

profiter : le sacrifice du cochon est alors l’incarnation des plaisirs, de

l’abondance. Et avec carnaval, les licences permises, il vient renchérir sur le

pêché de chair…

« Il faut faire carême-prenant

avec sa femme et Pâques avec son curé… »

« Iéu

crese qu’aquest caremau

Lou

salat nous fara pas mau. » D. SAGE

«

A caremo, amo li tiéu

E

à Pasco, amo Diéu. » (3)

« …

Pour tuer le cochon, l’Albine n’avait pas son pareil. Elle officiait dans tous

les environs… »

Ce n’est pas tant de le tuer,

mais de bien le saigner, précise Fernand ; la qualité de la viande, aussi,

en dépend. L’Albine qui ne ratait jamais son coup ne manquait pas de faire ensuite

la blague du couteau. Le plus sérieusement du monde, comme chaque garçon avait

alors le sien en poche, elle s’en faisait prêter un pour le faire prestement

disparaître dans le cul du cochon… « Le bon Dieu te le

rendra ! ». Le lendemain, contrairement au charcutier, elle rendait

son bien au nigaud déconfit. Les mœurs étaient rustiques, les gens moins

délicats alors !

Dans le travail qui s’ensuit, en

montant vers Limoges, ils brûlent les poils du gagnou (cochon en limousin, vous

aviez compris) avec des poignées de paille puis raclent avec des bouts de tuile

neuve. Le cochon est attaché sur une échelle dévolue à cet usage unique puis l’experte

ouvre l’abdomen vers le bas, la poitrine. Ensuite, contrairement à Sorgeat (le

climat sans doute), la carcasse est aussitôt débitée et l’Albine s’attelle à la

confection des boudins.

Suivent quatre pages sur ce

travail. L’auteur conclut avec un dicton en occitan version limousine :

« O semble un porc, ne forô

dô bé qu’après so mor. » (Il est comme un cochon, il ne fera du bien

qu’après sa mort).

Entre les Rois et Mardi Gras,

nous reviendrons en détail sur toutes ces préparations qui devaient tenir jusqu'à la soudure, sans

possibilité de conserver par le froid et en tenant compte de l'humidité du climat atlantique chez l'Albine (à Fleury aussi, par rapport aux villages de l'intérieur, le marin, lou marinas posait problème).

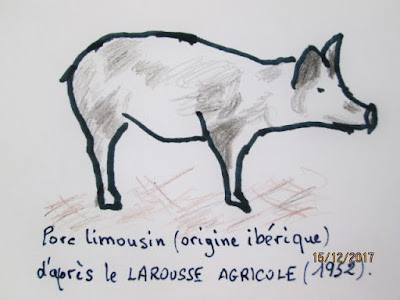

(1) Cul noir périgourdin avec

seulement la tête et la croupe noires.

(2) Fernand Dupuy / L’Albine /

Librairie Arthème Fayard 1977 (Elle a 90 ans lors de l’écriture du livre).

(3) Je crois que ce carême le

salé ne nous fera pas mal / Pour carême aime les tiens et à Pâques aime Dieu. Frédéric

Mistral, Trésor du Félibrige, entrées « caremau » et « careme ».

Photo de l’Albine sous son fagot

de fougères empruntée à l’auteur Fernand Dupuy (1917-1999)… que ses mânes me pardonnent…